WAIS-Ⅳの正しい知識と活用法|知能検査の結果を日常生活に活かす方法

I. はじめに:WAIS-Ⅳとは何か?

知能検査の歴史とWAIS-Ⅳの位置づけ

知能を測定しようとする試みは、20世紀初頭に遡ります。その起源は、1905年にフランスの心理学者アルフレッド・ビネーとテオドール・シモンが開発した「ビネー・シモン法」にあります。この検査は、主に学習不振児を早期に選別し、適切な教育的支援を提供することを目的としていました 。ビネー式検査はその後、スタンフォード大学の研究者によって改訂され、現在のビネー式知能検査の基礎を築きました 。

しかし、ビネー式検査は全般的な知能指数の高低を示すに留まり、個人の知能の具体的な構成要素や特性を分析的に評価することには限界がありました 。このような背景から、アメリカの心理学者デイビッド・ウェクスラーは、知能をより多角的かつ分析的に捉える必要性を提唱しました。ウェクスラーは知能を「目的的に行動し、合理的に思考し、環境を効果的に処理するための、個人の集合的ないしは全体的能力」と定義し、新たな知能検査の開発に着手しました 。このウェクスラーによる知能検査は、単なるIQの数値だけでなく、個人の認知特性を深く理解し、具体的な支援へと繋げるためのツールとして進化を遂げました。

ウェクスラー式知能検査は、対象年齢に応じて複数のバージョンに分かれており、幼児向けのWPPSI、児童向けのWISC、そして成人向けのWAISがあります 。本稿で焦点を当てるWAIS-Ⅳ(ウェクスラー式成人知能検査第4版)は、成人(16歳0ヶ月から90歳11ヶ月)を対象とした最新版であり、2019年5月31日に公開され、2025年1月8日に更新されています 。この検査は、知能を総合的かつ分析的に、そして詳細に測定することを可能にし、現代社会における個人の認知特性を理解するための重要な位置を占めています 。

WAIS-Ⅳの目的と対象年齢

WAIS-Ⅳは、単に知能指数(IQ)を測定するだけでなく、個人の知的能力の詳細なプロフィールを提供することを目的としています。この検査の活用目的は非常に多岐にわたります。例えば、個人の学習スタイルや課題を特定し、適切な教育的介入を検討するための「学習障害や発達障害の評価」に用いられます 。また、仕事における適性やキャリアの選択に関する深い洞察を提供することで、「職業適性の評価」にも活用されます 。

さらに、WAIS-ⅣはADHD、うつ病、統合失調症などの「精神的な健康状態の評価」や、高齢者の「認知機能の低下評価」においても重要な役割を果たします 。これらの多様な目的は、WAIS-Ⅳが単に「頭の良さ」を測るツールではなく、個人の「生きづらさ」や「社会適応」に繋がる具体的な認知特性を明らかにするための包括的な評価ツールであることを示しています。単なる数値に留まらず、その背後にある個人の特性を理解し、生活の質の向上に繋げるための包括的な評価こそが、WAIS-Ⅳの真価と言えるでしょう。

WAIS-Ⅳの対象年齢は16歳0ヶ月から90歳11ヶ月と幅広く、若年層から高齢者まで、成人期における知能の測定に特化しています。対象者の年齢に応じた認知的な特徴や強み、弱点を分析することで、より有益な結果が得られるとされています。

WAIS-Ⅳが測定する「知能」の多角的理解

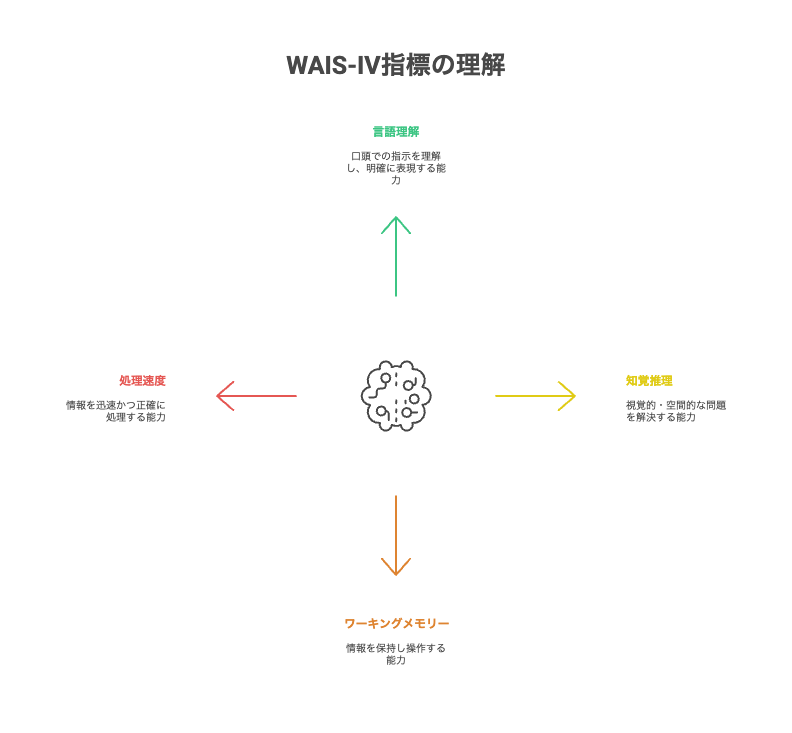

WAIS-Ⅳは、知能を単一の能力として捉えるのではなく、複数の異なる認知機能の組み合わせとして評価します。具体的には、「言語理解(VCI)」「知覚推理(PRI)」「ワーキングメモリー(WMI)」「処理速度(PSI)」という4つの主要な領域(群指数)に分けて測定します。これらの4つの指標を統合的に理解することで、被験者の知能構造を全体的に把握することが可能になります。

検査結果はDIQ(偏差知能指数)として算出されます。DIQは、同年齢集団の平均を100、標準偏差を15として数値化され、その集団内での個人の相対的な位置を示します。従来の知能検査が一つのIQスコアに集約されがちだったのに対し、WAIS-Ⅳが4つの明確な指標を持つことは、知能が単一の能力ではなく、複数の異なる認知機能の組み合わせであることを示唆しています。この多次元的な評価が可能になったことで、個人の「得意・不得意」の偏りを詳細に把握できるようになり、後の「ばらつき」の解釈や日常生活への活用に繋がる、より深い自己理解の基盤が提供されます。

II. WAIS-Ⅳの構成と測定能力

WAIS-Ⅳは、個人の知能を多角的に評価するために、4つの主要な指標(群指数)と、それらを構成する複数の下位検査から成り立っています。この複雑な構造を理解することは、検査結果を深く読み解き、日常生活に活かす上で不可欠です。

4つの主要な指標(群指数)の解説

WAIS-Ⅳは、以下の4つの主要な指標を用いて知能を測定します。それぞれの指標は、特定の認知能力を評価し、個人の知的な強みと弱みを浮き彫りにします。

- 言語理解指標 (VCI: Verbal Comprehension Index)言語理解指標は、言葉の理解と使用に関する能力、語彙力、言語的な概念形成能力、一般的な知識、言語的な推論能力を測定します 3。この指標が高い人は、口頭での指示や説明を正確に理解し、自身の考えを言葉で明確に表現することに長けている傾向があります。複雑な文章の読解や、抽象的な議論への参加、論理的な思考を言葉で展開する能力などが含まれます。

- 知覚推理指標 (PRI: Perceptual Reasoning Index)知覚推理指標は、視覚的・空間的な問題解決能力、非言語的な概念形成、視覚情報の統合・分解、流動性知能、空間に関する能力を測定します。抽象的な視覚刺激を分析して統合する能力や、視覚パターンの中から論理的に正しいものを選ぶ能力などが含まれます。図やグラフの理解、地図の読み取り、物事の全体像を把握し、見通しを立てる能力などに関連します。

- ワーキングメモリー指標 (WMI: Working Memory Index)ワーキングメモリー指標は、頭の中に情報を一時的に保持しながら、それを操作・処理する能力、短期記憶、注意力、集中力を測定します。耳から入る聴覚情報の処理や、複数の情報を同時に扱う能力に関連が深く、電話をしながらメモを取るなどの行為が例として挙げられます 10。また、読み書きや計算能力にも影響を与えるとされており、この能力が低いと、文章の概要を捉えたり、複雑な計算を頭の中で行ったりすることに困難が生じることがあります。

- 処理速度指標 (PSI: Processing Speed Index)処理速度指標は、単純な視覚情報を素早く正確に処理する能力、情報処理の迅速性、視覚運動協調性、注意の持続性を測定します。時間内にタスクを迅速かつ正確に処理する能力を評価し、決まったマニュアルに沿った作業や、一連の流れを繰り返す単純な作業の効率性に関連します。この指標が低い場合、単に作業が遅いだけでなく、完璧を求める傾向やこだわりやすさが反映されている可能性も考えられます。

各指標が独立した能力を測定する一方で、これらは実生活において相互に影響し合っています。例えば、ワーキングメモリーが低い場合、口頭での指示を覚えるのが難しくなるだけでなく、読み書きや計算といった他の認知活動にも困難が生じうるのです。また、処理速度が低い場合、単に「遅い」のではなく、「完璧を求める傾向」や「こだわりやすさ」が影響している可能性も示唆されます。これは、単に各指標のスコアを見るだけでなく、それらの相互作用や、個人の行動特性がどのように結果に反映されているかを複合的に解釈する必要があることを示しています。

各指標を構成する下位検査の概要

WAIS-Ⅳは、全検査IQと4つの群指数を構成する10の基本検査と、補助検査5つを含む計15の下位検査から構成されています。各下位検査は、特定の認知能力をより細かく評価します。

- 言語理解 (VCI) の下位検査例:

- 類似 (Similarities): 二つの言葉の共通点を説明する能力を評価し、抽象的な概念形成能力を測ります。

- 単語 (Vocabulary): 言葉の定義を説明する能力を評価し、結晶性知能や学習経験に基づく知識を測ります。

- 知識 (Information): 一般的な事実知識や常識を問うことで、言語的知識の広さを測ります。

- 理解 (Comprehension): 日常的な状況や常識的な質問に対する理解力、社会的な判断力、応用力を評価します。

- 知覚推理 (PRI) の下位検査例:

- 積木模様 (Block Design): 抽象的な視覚刺激を分析し、積木を使って再現する能力を評価します。視覚空間認知、分析・統合能力を測ります。

- 行列推理 (Matrix Reasoning): 視覚パターンの中から論理的に正しいものを選ぶ能力を評価します。流動性知能、非言語的な推論能力を測ります。この検査は、制限時間のない下位検査の一つです。

- パズル (Visual Puzzles): 分割された図形を頭の中で組み立てる能力を評価し、視覚空間認知、全体を把握する能力を測ります。

- 絵の概念化 (Picture Concepts): 視覚情報を基に概念を形成する能力を評価し、抽象的な思考力を測ります。

- ワーキングメモリー (WMI) の下位検査例:

- 数唱 (Digit Span): 数列を記憶し、順唱・逆唱・昇順に再生する能力を評価します。短期記憶、注意力を測ります 3。

- 算数 (Arithmetic): 簡単な算数の問題を口頭で解く能力を評価します。集中力、推論能力、暗算能力を測ります 3。

- 語音整列 (Letter-Number Sequencing): 文字と数字の混じった数列を記憶し、文字はアルファベット順、数字は昇順に再生する能力を評価します。情報の操作能力、注意の切り替えを測ります 3。

- 処理速度 (PSI) の下位検査例:

- 記号探し (Symbol Search): 特定の記号を素早く見つける能力を評価します。視覚探索能力、情報処理速度を測ります 4。

- 符号 (Coding): 数字と記号を対応させて記入する能力を評価します。視覚運動協調性、学習能力、処理速度を測ります 4。

各下位検査が測定する具体的な能力を理解することは、群指数だけでは見えない個人の認知特性を深く掘り下げる上で不可欠です 16。例えば、処理速度が低いという結果が出たとしても、それが単に「遅い」ことを意味するのではなく、「完璧を求める傾向」や「こだわりやすさ」が影響している可能性も示唆されます 12。このように、下位検査レベルでの詳細な分析は、個人の行動傾向や困難の根本原因を特定し、より的確な支援策を立案するための重要な手がかりとなります。

全検査IQ(FSIQ)と群指数の関係

全検査IQ(FSIQ)は、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度という4つの群指数の総合的な知能指数として算出されます 6。WAIS-Ⅳでは、全検査IQの計算方法が調整され、より正確でバランスの取れた評価が可能となり、特に偏りがある場合でも影響を受けにくい構造になっています 17。

しかし、FSIQは知能の全体像を示すものの、WAIS-Ⅳの真の価値は、その構成要素である4つの群指数、そしてさらにその下位にある各下位検査のスコアの「ばらつき」にあると言えます。FSIQが高くても、群指数間や下位検査間に大きな「ばらつき」(ディスクレパンシー)がある場合、それが日常生活での困難に繋がることが少なくありません 9。例えば、言語理解が非常に高い一方で、処理速度が極端に低いといったプロファイルは、全検査IQが平均以上であっても、情報処理の遅さが学業や仕事のボトルネックになる可能性があります。この乖離を理解することこそが、個人の特性を深く理解し、具体的な支援策を導き出す上で最も重要な視点となります。

Table 1: WAIS-IV 4つの主要指標と測定能力・下位検査の概要

WAIS-Ⅳの複雑な構造を視覚的に分かりやすく提示するため、以下の表に各指標と測定能力、そして具体的な下位検査の関連性をまとめました。この表は、WAIS-Ⅳの基礎知識を定着させ、後の結果解釈や活用法の議論の土台を築く上で役立ちます。

| 指標名 (Index Name) | 測定能力 (Measured Ability) | 主要な下位検査 (Key Subtests) |

| 言語理解 (VCI) | 言葉の理解と使用、語彙、言語的推論、一般知識 | 類似、単語、知識、理解 |

| 知覚推理 (PRI) | 視覚的・空間的問題解決、非言語的推論、視覚情報の統合 | 積木模様、行列推理、パズル、絵の概念化 |

| ワーキングメモリー (WMI) | 短期記憶、情報の操作、注意力、集中力 | 数唱、算数、語音整列 |

| 処理速度 (PSI) | 迅速かつ正確な情報処理、視覚運動協調性 | 記号探し、符号 |

III. WAIS-Ⅳの信頼性と妥当性:最新の研究動向

WAIS-Ⅳが臨床現場で広く活用され、その結果が個人の人生に大きな影響を与える可能性があるため、検査自体の信頼性と妥当性は極めて重要です。最新の研究動向は、この検査の堅牢性を裏付けています。

検査の正確性と一貫性

WAIS-Ⅳの「信頼性」とは、検査がどれだけ正確で、一貫性があり、安定した結果をもたらすかを示す指標です。信頼性が高いほど測定誤差が少なく、異なる状況や時期に検査を実施しても、安定した結果が得られることを意味します。

WAIS-Ⅳの信頼性は、複数の観点から検証されています。具体的には、検査内の項目間の一貫性を示す「内的整合性」、異なる時点での結果の一貫性を示す「再検査信頼性」、そして複数の採点者による結果の一貫性を示す「採点者間一致」が高く評価されています。検査の信頼性が高いという事実は、WAIS-Ⅳの結果が単なる偶然や一時的な状態に左右されにくいことを意味します。これは、臨床現場での診断補助や支援計画の立案において、結果を信頼できる根拠として活用できることを保証する上で極めて重要であり、信頼性がなければ、その後の解釈や活用法の議論は成り立ちません。

標準化データの更新と現代社会への適合性

WAIS-Ⅳは、その標準化データがより現代の人口統計に即した形で更新されており、これにより診断の信頼性と妥当性が向上しています。これは、時代とともに変化する知能の概念や人口構成に対応するための重要な改訂であり、検査結果が現代の社会状況に適合していることを示します。

WAIS-IIIからWAIS-Ⅳへの改訂では、全検査IQ(FIQ)の計算方法が調整されました。この調整により、より正確でバランスの取れた評価が可能となり、特に知能の偏りがある場合でも、その影響を受けにくい構造になっています。

しかし、標準化データの更新は不可欠である一方で、検査結果の解釈には受検者の文化的・教育的背景を考慮することの重要性が増しています。最新の研究では、日本版WAIS-Ⅳのパフォーマンスプロファイルが米国版と比較して、言語理解下位検査で低く、処理速度や知覚推理下位検査で高い傾向があることが示されています。この研究は、世界観、慣習、教育システム、表記システムといった文化的な要因が認知プロファイルに影響を与える可能性を指摘しています。したがって、検査結果の解釈には、単なる数値だけでなく、受検者の文化的・教育的背景を深く理解し、適切に考慮する「検査者能」の高さが不可欠となります。これは、知能検査の「正しい知識」を深掘りする上で極めて重要な、より深いレベルの理解を求めるものです。

CHC理論の導入と知能の多次元的評価

WAIS-Ⅳは、従来のウェクスラー理論を基盤としつつも、CHC理論(キャッテル-ホーン-キャロル理論)の影響を取り入れています。CHC理論は、知能をより多次元的に評価することを可能にし、知能の構造をより深く、詳細に理解するための理論的基盤を提供します。この理論的背景の進化により、知能の「多次元性」をより深く掘り下げて評価できるようになりました。

この理論的進化は、特に複雑な認知特性を持つ個人(例:発達障害)のプロファイルを解釈する際に、大きな利点をもたらします。例えば、WISC-Ⅳ(児童版)の事例研究では、CHCモデルを用いることで、視空間認知と流動性能力を分けて分析し、子どもの認知的な特徴をより明確に捉え、臨床像に迫る解釈が可能になったと報告されています 12。この知見はWAIS-Ⅳの解釈にも応用可能であり、従来のモデルでは見えにくかった認知的な強みや弱み、そしてそれらが実生活でどのように現れるかをより明確に把握するための強力な枠組みを提供します。この理論的進化は、検査結果の「活用法」の質を向上させる上で不可欠な要素と言えるでしょう。

発達障害事例におけるWAIS-Ⅳの有用性

WAIS-Ⅳは、読み書き障害や高機能自閉症などの発達障害事例の臨床評価尺度として有用である可能性が示唆されています。WAIS-Ⅳのプロフィールは、実生活における困難と関連が深く、発達障害や学習障害、ADHDなどの診断において、知能の特性を明確に把握するために重要な役割を果たします。

また、知的ギフテッド、知的障害、学習障害、ADHD、外傷性脳損傷、自閉スペクトラム症、うつ病、認知症、アルツハイマーなど、様々な臨床群への実施においても概ね良好な結果が得られており、実際の臨床現場での診断補助としての機能が増しています。

WAIS-Ⅳが発達障害の診断補助として非常に有用であることは多くの研究で示されていますが、同時に「WAIS-Ⅳだけで発達障害は診断できない」という重要な注意点も存在します。これは、WAIS-Ⅳが認知機能の特性を客観的に示す強力なツールである一方で、診断には行動観察、発達歴、他の心理検査(例:AQ、CAARSなど)、そして医師による総合的な判断が必要であることを意味します。このバランスの取れた理解が、WAIS-Ⅳに関する「正しい知識」の核心であり、過度な期待や誤解を防ぐ上で重要です。

IV. WAIS-Ⅳの実施プロセスと費用

WAIS-Ⅳの受検を検討する際には、その実施プロセス、所要時間、費用、そして再検査に関する注意点を理解しておくことが重要です。

検査の受け方と実施機関

WAIS-Ⅳは、心理学的な評価を行っている様々な専門機関で受けることができます。具体的には、心療内科や精神科などの医療機関、専門の心理機関、またはカウンセリングルームなどが挙げられます。

多くの場合、検査は心理士や臨床心理士、または精神科医によって実施され、検査結果に基づいた詳細な評価やアドバイスが提供されます。特定の困り感がなくても、自身の知的能力や特性を深く理解するために受検することも可能です。また、他の医療機関からの検査依頼を受け付けている施設もあります。WAIS-Ⅳの受検機関が多岐にわたることは、利用者が自身のニーズ(診断補助、自己理解、キャリア相談など)に合わせて最適な機関を選択できることを意味します。特に、心療内科やカウンセリングルームでは、検査結果を基にした心理的な支援や具体的な対処法の提案も期待できるため、単に検査を受けるだけでなく、その後のサポート体制まで含めて検討することが推奨されます。

検査時間と再検査の間隔

WAIS-Ⅳの検査時間は、通常1.5時間から3時間程度とされています 5。検査の途中には休憩を挟むこともあり、受検者の負担軽減に配慮されています。

WAIS-IIIからWAIS-Ⅳへの改訂では、合成得点の算出に使用する下位検査数の減少や、下位検査の中止条件の短縮化などにより、検査時間が短縮されています。これは、受検者の集中力維持や、より効率的な検査実施に繋がる実用的な改善と言えるでしょう。

以前にWAIS-Ⅳまたは類似の知能検査を受けたことがある場合、回答を記憶している可能性があり、正確な判断ができなくなることがあります。そのため、再検査を行う場合は、最低でも1年以上、できれば2~3年ほどの間隔を空けることが望ましいとされています。この推奨は、検査結果の「信頼性」と「妥当性」を維持するための重要な注意点です。事前に検査内容を知ることで、本来の認知能力ではなく、記憶や準備によるパフォーマンスが反映されてしまい、結果の「意味」が失われるため、受検時には「ありのままの状態」で臨むことが極めて重要となります。

費用相場と注意点

WAIS-Ⅳの検査料金は、地域や医療機関、提供されるサービス内容(検査のみ、結果説明、詳細レポート、他の検査との組み合わせなど)によって大きく異なります。

一般的には1万円から3万円程度が相場とされていますが、多くの機関では25,000円から30,000円程度の費用が設定されているようです。MENSAへの報告書作成など、特別な書類が必要な場合は追加料金が発生することもあります。

医療機関でない場合、WAIS-Ⅳは自費となるため、健康保険の適用外です。受検を検討する際は、事前に費用やキャンセルポリシー(当日・前日キャンセルには全額または一部のキャンセル料が発生する場合がある)を必ず確認することが重要です。検査費用に大きな幅があることは、単に価格を比較するだけでなく、その費用に「何が含まれているか」(例:結果説明の有無、レポートの詳細度、他の検査とのセット)を事前に確認することの重要性を示しています。特に、結果の「活用法」を重視するならば、詳細なフィードバックや具体的なアドバイスが含まれるプランを選ぶことが、費用対効果の観点から賢明であると言えるでしょう。

医療機関で検査を受ける場合は、健康保険が適用されることになります。WAIS-Ⅳの診療報酬点数は、450点(4500円)と定められています。

V. WAIS-Ⅳの結果を読み解く:知能プロフィールの理解

WAIS-Ⅳの結果を最大限に活用するためには、単に数値を見るだけでなく、その背後にある意味を深く理解することが不可欠です。知能指数(IQ)やパーセンタイル順位の基礎知識から、指標間の「ばらつき」が持つ臨床的意義まで、多角的な視点から結果を読み解くことが求められます。

IQとパーセンタイル順位の基礎知識

WAIS-Ⅳの検査結果は、DIQ(偏差知能指数)として示されます。これは、同年齢集団の平均を100、標準偏差を15として数値化されたもので、受検者が同年齢集団の中でどの位置にいるかを示す相対的な指標です。

一般的なIQの平均値は100であり、90~109の範囲が平均とされます。110以上は「高いIQ」とされ、120~129は「優秀」、そして130以上は「きわめて優秀」または「ギフテッド」と呼ばれます。国際的な高知能者団体であるMENSAの入会基準は、WAISで130以上のIQを有することとされています。

パーセンタイル順位は、受検者と同じ年齢層の100人の中で、自分がどの位置にいるかを示す指標です。例えば、パーセンタイル順位が20の場合、受検者より低い点数の人が20人、高い点数の人が80人いることを意味します。数値が大きいほど順位が高いことを示します。IQスコアやパーセンタイル順位は、個人の知能を絶対的な数値として捉えるのではなく、同年齢集団の中での「相対的な位置」として理解するための指標です。この相対的な理解は、自己肯定感を高め、自身の特性を受け入れる上で非常に重要です。例えば、平均より少し低いスコアであっても、それが「欠陥」ではなく「特性」として、適切な環境や工夫によって補完できる可能性を示すものとして捉えることができます。

指標間、下位検査間の「ばらつき」の臨床的意義

WAIS-Ⅳの最も重要な特徴の一つは、全検査IQだけでなく、4つの群指数や15個の下位検査の数値に、人によって大きな「ばらつき」(ディスクレパンシー)が見られる点です。この数値のばらつきが大きい場合(例えば、最高値と最低値の差が30点以上など)、得意・不得意の差が激しいことを示しており、脳損傷、認知症、神経発達障害(発達障害や学習障害など)に伴う特定の認知障害を示すことがあります。

このような指標間の大きな差は、全検査IQが平均以上であっても、日常生活や社会生活において特定の困難や支障を来す原因となることがあります。例えば、言語理解が非常に高くても処理速度が極端に低い場合、情報処理の遅さが学業や仕事のボトルネックになる可能性があります。全検査IQの数値そのものよりも、各指標間や下位検査間の「ばらつき」こそが、個人の認知特性を深く理解し、実生活における困難の根本原因を特定するための最も重要な情報となります。この「ばらつき」の分析は、単なる知能評価を超え、発達障害の特性理解や、個別の合理的配慮を検討する上で不可欠な、より深いレベルの理解を可能にします。

得意なこと・苦手なことの具体的な把握

WAIS-Ⅳの結果は、各指標のスコアを通じて、個人の具体的な強みと弱みを明確にします。これらの強みと弱みを理解することで、日常生活における困難を軽減し、より効果的な対処法を見つけることができます。

- 言語理解指標(VCI)が低い場合: 口頭での指示や説明が理解しづらかったり、言葉での説明や会話によるコミュニケーションに困難があることを示します。このような場合、指示を口頭で聞くだけでなく、メモで渡してもらうようにしたり、図解やイラストで説明してもらう等の工夫が有効です。

- 知覚推理指標(PRI)が低い場合: 図や地図を理解することや、物事の見通しを立てることなどに困難があることを示します 6。この場合、図や地図といった視覚的な説明ではなく、言葉での説明を補足してもらったり、活動の目的と工程を自分でリスト化したりすることが有効です。

- ワーキングメモリー指標(WMI)が低い場合: 頭の中に情報を一時的に保持しながら、物事を処理する能力が低いことを示します。対象に注意を向け続けることが難しかったり、耳から入る聴覚情報の処理に困難があるため、会話や指示の内容を覚えたりすることへの難しさがあることを示唆します。電話をしながらメモを取る、録音をとりながら話を聞く、指示を1つ1つ小出しにするなどの工夫が役立ちます。また、ワーキングメモリーは読み書きや計算の能力にも関連しているため、文章の概要を図解化する、電子機器を用いて計算を行うといった工夫も有効です。

- 処理速度指標(PSI)が低い場合: 視覚情報の素早い処理や、その情報に基づいた作業を時間内に終わらせることに困難があることを示します。作業をする際には、作業時間の調整や、こまめに休憩を取ったり、作業を区切ったりすることで集中力をあげるなどの仕事環境を作る工夫が考えられます。ケアレスミスが多い場合は、ミスが起きそうな部分を他の人にダブルチェックしてもらうことも有効です。

各指標のスコアが低い場合に生じる具体的な困り感と、それに対する具体的な対策例が示されていることは、検査結果を「問題」として捉えるのではなく、「対処可能な特性」として理解するための重要なステップです。これにより、個人は自身の困難を客観的に認識し、受動的に悩むのではなく、能動的に解決策を模索する「自己効力感」を高めることができます。強みと弱みを理解することは、自己肯定感の向上にも繋がります。

Table 2: 各指標のスコアが低い場合の具体的な困り感と対策例

WAIS-Ⅳの各指標のスコアが低い場合に、実生活でどのような困難が生じうるか、そしてそれに対してどのような具体的な対策が考えられるかを以下の表にまとめました。この表は、読者が自身の状況に当てはめて活用し、困難を軽減するための具体的なヒントを得るのに役立ちます。

| 指標名 (Index Name) | スコアが低い場合の困り感 (Difficulties with Low Scores) | 具体的な対策例 (Specific Countermeasures) |

| 言語理解 (VCI) | 口頭指示や説明の理解困難、言葉でのコミュニケーションの難しさ | メモで指示をもらう、図解やイラストで説明してもらう、認識をこまめに確認する |

| 知覚推理 (PRI) | 図や地図の理解困難、物事の見通しを立てるのが苦手 | 言葉での説明を補足してもらう、活動の目的と工程をリスト化する |

| ワーキングメモリー (WMI) | 口頭指示を覚えにくい、複数の情報を同時に処理するのが苦手、読み書き・計算の困難 | 指示を受けたらメモを取る、録音を活用する、指示を小出しにする、電子機器で計算する |

| 処理速度 (PSI) | 単純作業に時間がかかる、時間内にタスクを終えるのが苦手、ケアレスミスが多い | 作業時間の調整、こまめな休憩、作業を区切る、ダブルチェックを依頼する |

VI. 日常生活に活かすWAIS-Ⅳ:具体的な活用法と支援策

WAIS-Ⅳの結果は、単なる心理検査の報告書に留まらず、個人の日常生活をより豊かにし、自己実現へと繋がる具体的な活用法と支援策を導き出すための羅針盤となります。

自己理解を深め、自己肯定感を高める

WAIS-Ⅳを受けることで、受検者は同年齢者集団の知的発達水準と比べて自分がどの位置にあるのか、そしてどのような知的特徴を持っているのかを客観的に知ることができます。自身の知的能力の強みと弱みが明確になることで、「どうして自分はうまくいかないのか」といった長年の不安や疑問が解消され、精神的な安定感が増し、自己肯定感の向上に寄与します。

この深い自己理解は、日常生活で困難な状況に直面した際にも、適切なアプローチを見つけやすくします。また、自身の困り感が認知特性に起因することを理解することで、自己責めを減らし、精神的なストレスを軽減できる可能性が高まります。さらに、自身の認知特性を周囲に説明するための客観的な根拠として、WAIS-Ⅳの結果を活用することもできます。これは、心理検査が個人の内面的な苦悩を和らげ、より良い精神状態へと導くための強力なツールとなり得ることを示唆しています。

学習・仕事の効率化と適応

WAIS-Ⅳの結果は、学習や仕事の効率化、そして社会への適応を戦略的に進める上で非常に有効です。

学習障害・発達障害の特性理解と合理的配慮

WAIS-Ⅳは、個人の学習スタイルや課題を特定するのに役立ち、学習障害や発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症など)の評価において重要な役割を果たします 3。認知能力のバランスや特性が明らかになることで、診断の一助となるだけでなく、個別の学習計画の策定や、学校・職場における「合理的配慮」の具体的な内容を検討するための貴重なデータを提供します。

例えば、ワーキングメモリーが弱いという結果が出た場合、文章の概要を図解化する、電子機器を用いて計算を行う、指示を1つずつ小出しにするなどの工夫が、学習や業務の困難を軽減するために有効であることが示唆されます。

職業適性の評価とキャリア形成

WAIS-Ⅳの結果は、仕事における適性やキャリアの選択に関する深い洞察を提供し、受検者が自分に合った仕事や役割を見つける手助けとなります。自身の強みを活かせる職務内容や職場環境を選ぶことで、職場でのパフォーマンス向上や仕事の満足度向上に繋がります。

例えば、知覚推理指標が高い一方で処理速度指標が低い場合、迅速な事務処理よりも、複雑な問題解決や戦略立案など、じっくり考える必要がある業務に適性がある可能性があります。WAIS-Ⅳの結果は、個人の認知特性を「固定された限界」として捉えるのではなく、「戦略的に活用し、適応できる強みと弱み」として理解することを可能にします。これは、学習や仕事において、個人の「弱み」を補うだけでなく、「強み」を最大限に活かすための具体的な方法論を提供するものです。特に、発達障害を持つ人々にとっては、自身の認知プロファイルを理解することが、合理的配慮の具体的な内容を交渉し、より生きやすい環境を構築するための強力な根拠となります。

精神的な健康の維持・向上

WAIS-Ⅳは、ADHD、うつ病、統合失調症などの精神的な健康状態の評価や診断に役立ちます。自身の認知機能の強みと弱みを詳細に理解することで、精神疾患の診断支援や、より効果的な治療計画の策定が可能になります。

自己理解が深まることで、精神的なストレスを減少させ、自己肯定感の向上に寄与します。これは、不安や疑問の解消を通じて、精神的な安定感をもたらします。WAIS-Ⅳが精神疾患の診断補助となる点は、認知機能の偏りや困難が、精神症状の発生や維持に影響を与えうるという、認知心理学的な視点を提供することにあります。例えば、ワーキングメモリーの困難が日常生活での失敗体験を増やし、それが抑うつ症状に繋がる、といった相互関係を理解することで、単に精神症状を治療するだけでなく、認知機能への介入を通じて根本的な問題解決を図るという、より包括的なアプローチが可能になります。

周囲とのコミュニケーションと関係構築

WAIS-Ⅳの結果から、自身のコミュニケーションスタイルにおける強みと弱みを把握することができます。これにより、周囲との円滑な関係構築に繋がる具体的な工夫を講じることが可能になります。

例えば、言語理解が低い場合は、言葉の意味を正確に捉えられないことがあるため、相手には具体的な言葉でイメージしやすく話してもらう、認識の確認をこまめに行うなどの工夫を依頼できます。ワーキングメモリーが低い場合は、口頭での指示を覚えにくい傾向があるため、指示を受けたらメモを取る、メールや書類による指示を後から確認できるようにする、指示は1つ1つ小出しにしてもらう、録音を取りながら話を聞くといった工夫が有効です。

自身の認知特性を理解し、それを周囲に伝えることは、一方的な「配慮要求」ではなく、相互理解に基づく「コミュニケーションの最適化」に繋がります。例えば、視覚優位の人が言葉だけの説明では理解しにくいことを伝えることで、相手は図やイラストを用いる工夫をするかもしれません。これは、個人の特性をオープンにすることで、周囲との協調関係を築き、社会適応を促進する上で非常に実践的な活用法と言えます。

Table 3: WAIS-IV結果に基づく日常生活での具体的な工夫例(強みと弱みの活用)

WAIS-Ⅳの各指標の「強み」と「弱み」が実生活でどのように現れ、それに対してどのような具体的な工夫や活用法があるかを包括的に示すため、以下の表を作成しました。この表は、読者が自身の認知特性をポジティブに捉え、日常生活の質を向上させるための具体的なヒントを得るのに役立ちます。

| 認知特性 (Cognitive Characteristic) | 日常生活での現れ (Manifestation in Daily Life) | 具体的な工夫・活用法 (Specific Strategies/Utilization) |

| 言語理解が高い | 複雑な文章や概念を素早く理解できる、議論やプレゼンテーションが得意 | 読書や議論、執筆活動で強みを発揮する、言葉で物事を整理する役割を担う |

| 言語理解が低い | 口頭指示や抽象的な説明の理解に時間がかかる、言葉での表現に詰まることがある | 指示はメモや図で確認、具体的な言葉で説明を求める、事前に資料を読み込む |

| 知覚推理が高い | 図形や空間の把握が得意、非言語的な情報からパターンを見つけるのが得意 | デザイン、設計、データ分析、問題解決など視覚情報を扱う分野で活躍する |

| 知覚推理が低い | 図や地図の読み取りが苦手、物事の見通しを立てにくい、全体像を把握しにくい | 言葉での説明を重視する、具体的な手順をリスト化する、視覚情報はシンプルに |

| ワーキングメモリーが強い | 複数の情報を同時に処理できる、口頭指示を正確に記憶できる、暗算が得意 | 複雑なタスクを並行して進める、会議での議事録作成、口頭での指示を記憶して実行 |

| ワーキングメモリーが弱い | 口頭指示を忘れやすい、電話対応が苦手、読み書き・計算に困難が生じやすい | メモを徹底する、録音を活用する、指示は1つずつ小出しにする、電子機器を積極的に活用 |

| 処理速度が速い | 単純作業を素早く正確にこなせる、情報処理が迅速 | 事務処理、データ入力、ルーティンワークなど、スピードが求められる業務で効率を発揮 |

| 処理速度が低い | 単純作業に時間がかかる、時間制限のあるタスクが苦手、ケアレスミスが多い | 作業時間を調整する、こまめに休憩を取る、作業を細かく区切る、ダブルチェックを依頼する |

VII. WAIS-Ⅳに関するよくある誤解と注意点

WAIS-Ⅳは非常に有用なツールですが、その結果を適切に理解し、活用するためには、いくつかの重要な注意点と誤解を解消しておく必要があります。

WAIS-Ⅳだけで発達障害は診断できない

WAIS-Ⅳは、発達障害や知的障害の診断における「補助的な材料」や「サポートツール」として非常に高く評価されています。しかし、WAIS-Ⅳの結果だけで発達障害の診断が確定されることはありません。

発達障害の診断は、WAIS-Ⅳの結果に加え、詳細な問診、発達歴の聴取、行動観察、他の心理検査(例えば、ASDやADHDの評価に用いられるAQやCAARSなど)、そして必要に応じて医学的検査など、多角的な情報に基づいた専門医による総合的な判断が必要です。WAIS-Ⅳが発達障害の診断補助として非常に有用である一方で、それ単独で診断が確定しないという点は、検査結果の「正しい知識」として最も重要な注意点の一つです。これは、発達障害が単なる認知機能の偏りだけでなく、行動特性、社会適応、発達の経過など、多角的な側面から評価されるべき複雑な概念であることを示しています。この理解は、受検者が検査結果を過度に解釈したり、不適切な自己診断に陥ったりするのを防ぐ上で不可欠です。

検査結果は「特性」であり「欠陥」ではない

WAIS-Ⅳの検査結果は、個人の知能の「遅れ」や「偏り」を評価するものであり、その人の「特性」を明らかにするものです。スコアの低い部分を「欠陥」として捉えるのではなく、その特性が日常生活でどのように現れるかを理解し、自身の強みを利用して弱みを補う方法を検討することが大切です。

自己理解が深まることで、「どうして自分はうまくいかないのか」といった不安や疑問が解消され、精神的な安定感が増し、自己肯定感の向上に繋がります。検査結果を「欠陥」ではなく「特性」として捉える視点は、心理的な負担を軽減し、自己受容を促す上で極めて重要です。このポジティブな枠組みは、個人が自身の認知プロファイルを前向きに活用し、困難を克服するための具体的な戦略を立てる動機付けとなります。これは、単なる情報提供を超え、個人の「生きやすさ」と「自己実現」をサポートするという、本稿の根底にある実践的なメッセージです。

検査結果を最大限に活かすための心構え

WAIS-Ⅳは、受検者本人のありのままの状態を評価することが重要であるため、事前に検査内容を誰かに聞いたり調べたりといったことはしないようにしましょう。事前に検査内容を知ってしまうと、本来の認知能力が正確に評価されず、今後における生活のヒントが得られなくなり、検査を受ける意味が薄れてしまいます。

検査結果を受け取った際には、専門家(心理士、臨床心理士、精神科医など)から詳細な説明を受け、疑問点を解消することが極めて重要です。検査結果の解釈は高度な専門知識を要するため、自己判断に留まらず、必ず専門家との対話を通じて深く理解することが、結果を最大限に日常生活に活かすための不可欠なステップとなります。検査前に内容を予習しないという指示は、検査の「真正性」と「妥当性」を確保するために不可欠です。これは、結果が個人の「ありのままの認知特性」を反映しているからこそ、その後の「活用法」が意味を持つということを示しています。専門家との協働は、検査結果を単なる数値ではなく、個人の具体的な生活改善に繋がる情報へと昇華させる上で欠かせません。

VIII. まとめ:WAIS-Ⅳが拓く自己理解とより良い未来

WAIS-Ⅳは、単なるIQを測定するツールではなく、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度という4つの主要な認知領域を多角的に評価する、成人向けの包括的な知能検査です。この検査の真価は、全検査IQだけでなく、各指標間や下位検査のプロフィールに現れる「ばらつき」を詳細に分析することで、個人の認知的な強みと弱みを深く理解できる点にあります。

最新の研究動向は、WAIS-Ⅳの信頼性と妥当性の高さを裏付け、CHC理論の導入により、より洗練された知能の多次元的評価が可能になっていることを示しています。また、読み書き障害や高機能自閉症などの発達障害事例の臨床評価尺度としての有用性も確立されており、多様な臨床現場で活用されています。

WAIS-Ⅳの結果を日常生活に活かすことは、多岐にわたるメリットをもたらします。自己理解を深め、自身の特性を受け入れることで自己肯定感を高めることに繋がり、精神的な安定を促進します。また、自身の認知特性を把握することで、学習や仕事の効率化、適切なキャリア形成、そして精神的な健康の維持・向上に資する具体的な戦略を立てることが可能になります。さらに、自身の認知特性を周囲に伝えることで、相互理解に基づく円滑なコミュニケーションや関係構築にも繋がります。

しかし、WAIS-Ⅳの結果だけで発達障害が診断されるわけではなく、結果は「欠陥」ではなく「特性」として捉えるべきです。検査結果を最大限に活用するためには、事前に検査内容を予習せず、ありのままの状態で受検し、専門家から詳細なフィードバックを受け、対話を通じて深く理解することが重要です。

WAIS-Ⅳは、自身の認知特性を客観的に知り、それを強みとして活かし、弱みを補うための具体的な工夫を見つけることで、個人がより豊かで充実した日常生活を築き、自己実現へと繋がる未来を拓くための強力な羅針盤となるでしょう。

検査の内容や料金など、詳しくは「心理テスト」をご一読ください。