解離性同一性障害(DID)を知る:映画で描かれた「もう一人の自分」のルーツと現実

はじめに:魅惑と誤解に満ちた「もう一人の自分」

人間の心は、ときに想像を絶するほどの複雑さを見せることがあります。その最たる例の一つが、「もう一人の自分」あるいは「複数の自分」という概念でしょう。古くは神話や伝説の中で、近代では文学や映画の中で、そして現代においては精神医学の領域で、「多重人格」という言葉で表現されてきました。

『ジキルとハイド』、『イブの3つの顔』、『サイコ』、そして近年公開された『スプリット』といったフィクションの世界で描かれる「多重人格」の物語は、私たちに心の奥底に潜む未知の領域への好奇心と、得体の知れないものへの畏怖を抱かせます。しかし、同時にこれらの作品は、時に現実の精神疾患である「解離性同一性障害(Dissociative Identity Disorder, DID)」に対する誤解や偏見を生み出す温床ともなってきました。

本稿では、この神秘的で複雑な精神疾患である解離性同一性障害(DID)について、その歴史的なルーツから現代の精神医学における病理、そしてフィクションの世界でどのように描かれ、それが現実の理解にどのような影響を与えてきたのかを深く掘り下げていきます。

1:解離性同一性障害(DID)の歴史的変遷:古から現代へ続く探求

「複数の自分」という現象は、決して現代になって突如として現れたものではありません。人類の歴史の中で、様々な形で認識され、解釈されてきました。

1.1 前近代における「憑依」と多重人格の萌芽

精神疾患の概念が未発達であった時代、現代のDIDに類似する現象はしばしば「憑依(ひょうい)」として説明されてきました。悪魔や精霊、あるいは祖先の霊が身体に宿り、その人物の行動や思考を支配するという考え方です。シャーマニズムや呪術的な儀式の中には、トランス状態に入り、異なる人格が「降りてくる」と信じられていた例も少なくありません。

例えば、古代ギリシャの神託や、中世ヨーロッパの魔女裁判における記述の中には、現代のDIDの症状と解釈しうるような記述が見られます。これらの現象は、当時は「病」としてではなく、むしろ超自然的な力や、あるいは悪しきものの影響として捉えられていました。これは、現代の心理学や脳科学では説明できない現象に対する、当時の人々が抱いていた素朴な恐怖と理解の試みの表れと言えるでしょう。

1.2 19世紀の「二重人格」ブームと催眠術の台頭

19世紀後半、科学的な精神医学の発展とともに、こうした「憑依」の概念は徐々に姿を消し、代わりに「二重人格」という概念が注目されるようになります。特に、フランスのサルペトリエール病院のジャン=マルタン・シャルコーや、ナンシー学派のアンブロワーズ=オーギュスト・リエボーといった精神科医たちが、催眠術を用いてヒステリー患者の治療を行う中で、患者が催眠状態において別人格を示す現象が報告されるようになりました。

この時期には、様々な二重人格の症例が報告され、学術的な関心が高まるとともに、一般社会でも大きな話題となりました。フランスのピエール・ジャネは、心的外傷(トラウマ)と解離現象の関連性を早期に指摘し、解離性健忘や遁走、そして複数の意識状態の存在を記述しました。彼の研究は、後のDID理解の基礎を築くものとなります。

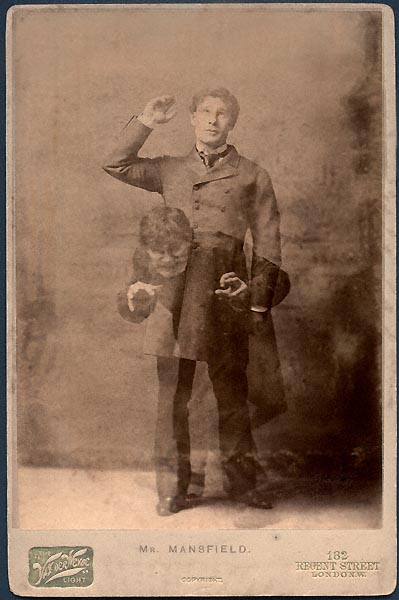

日本における「二重人格」への関心:中村古峡の役割

日本においても、この時期には「二重人格」への強い関心が寄せられました。添付資料にあるように、精神科医・思想家の中村古峡(なかむら こきょう)は、その最たる人物の一人です。彼は『二重人格の女』という著作を発表し、具体的な症例を詳細に記述することで、当時の日本社会に「二重人格」という概念を広く紹介しました。

中村古峡は、当時の西洋の精神医学の知見を取り入れつつ、日本独自の解釈を試みていたことが伺えます。また、彼が発行した雑誌『変態心理』は、精神医学や心理学に関する最先端の議論を日本に紹介し、広く知らしめる役割を果たしました。これらの活動は、当時の日本における「心」の科学的な探求が、いかに西洋の潮流と連動していたかを示す貴重な証左と言えるでしょう。中村古峡の著作に見られるように、当時の日本でも「二重人格」は学術的な好奇の対象であり、同時に社会的な関心事でもあったことがわかります。彼のような先駆者たちの存在が、後の日本の精神医学の発展に大きな影響を与えたことは間違いありません。

1.3 20世紀の診断基準の変遷と「多重人格障害」から「解離性同一性障害」へ

20世紀に入ると、精神疾患の診断基準の標準化が進みます。アメリカ精神医学会が発行する『精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)』は、その代表的なものです。初期のDSMでは、「多重人格障害(Multiple Personality Disorder, MPD)」として認識されていましたが、その診断基準や病態理解は発展途上にありました。

しかし、1980年代以降、性的虐待などの重度なトラウマとMPDの関連性が強く指摘されるようになり、症例報告数も増加しました。そして、1994年に発表されたDSM-IVにおいて、名称が「解離性同一性障害(Dissociative Identity Disorder, DID)」へと変更されます。この名称変更は、単に「複数の人格」が存在するという表面的な現象だけでなく、むしろ「自己同一性の解離」がこの障害の本質であるという理解が深まったことを示しています。つまり、根底にあるのは「私」という感覚の統合の破綻であり、それが結果として複数の異なる自己状態として現れるという考え方です。

この名称変更は、DIDに対する理解を深める上で非常に重要な転換点となりました。それは、単に珍しい病気としてではなく、深刻なトラウマ体験への適応として、より深くその病理を理解しようとする姿勢の表れでもありました。

2:解離性同一性障害(DID)の病理:なぜ「複数の私」が生まれるのか?

では、なぜ人間の心は「複数の私」を生み出すのでしょうか。解離性同一性障害(DID)の病理は、非常に複雑であり、単一の原因で説明できるものではありませんが、その核となるメカニズムは「解離」と「心的外傷(トラウマ)」にあります。

2.1 核となる症状:「解離」とは何か

「解離(かいり)」とは、記憶、意識、自己同一性、知覚、感情、身体感覚といった心の機能が、一時的あるいは永続的に統合を失う現象を指します。私たちは日常生活の中でも、軽度な解離を経験しています。例えば、運転中に目的地に着いたにもかかわらず、その間の道のりの記憶があいまいである「高速道路催眠」や、熱中している時に周りの音が聞こえなくなるような「白昼夢」も、広い意味での解離と言えます。

しかし、DIDにおける解離は、より深刻で広範なものです。それは、自分の身体や感情から切り離された感覚(離人感・現実感喪失)、過去の出来事の一部または全体を思い出せない(解離性健忘)、目的もなくさまよう(解離性遁走)、そして複数の自己状態が交代で現れるといった形で現れます。これらの解離症状は、苦痛や機能的な障害を引き起こし、日常生活に甚大な影響を与えます。

2.2 主な原因:重度の心的外傷(トラウマ)

DIDの原因と考えられているのは、重度の、反復的な、そして早期に経験された心的外傷(トラウマ)です。特に、小児期の身体的虐待、性的虐待、精神的虐待、あるいは育児放棄といった、生命を脅かすような、あるいは自己の存在を否定されるような経験が挙げられます。これらの経験は、多くの場合、子どもが逃れることも、抵抗することもできない状況で起こります。

このような極限状況において、幼い子どもは、その耐え難い苦痛や恐怖から自己を守るために、無意識のうちに「解離」という究極の防衛機制を発動させます。例えば、「これは自分の身に起こっていることではない」「自分はここにいない」と感じることで、目の前の現実から意識を切り離そうとします。これにより、トラウマ体験の記憶や感情が、意識から隔離され、本来統合されるべき自己同一性の発達が妨げられます。

2.3 「交代人格」(Alter)の役割と機能

DIDにおける「交代人格(Alter)」とは、それぞれが独自の記憶、感情、行動パターン、そして時には異なる年齢や性別、名前を持つ、分断された自己状態のことです。これらの交代人格は、それぞれが特定の役割や機能を担っていると考えられています。

- トラウマの記憶を保持する人格(Trauma-holding parts):虐待の記憶やそれに伴う感情を内包し、他の人格からそれを隔離することで、日常生活を送ることを可能にしている。

- 日常生活を機能させる人格(Apparently Normal Parts, ANP):日常生活を送る上で必要な役割を担い、学業や仕事、社会生活を維持しようとする。トラウマの記憶にはアクセスしにくい場合が多い。

- 保護的な人格(Protective parts):内部システムや他の人格を守ろうとする。怒りや攻撃性を示すこともあるが、それは内部を守るための手段である場合が多い。

- 子ども人格(Child parts):トラウマを受けた時の年齢のままの姿で存在し、当時の感情や記憶を強く持っていることがある。

- 迫害者人格(Persecutor parts):自分自身や他の人格を傷つけようとする人格。しかし、これもまた、過去の虐待者が内面化された結果であったり、内部システムを制御しようとする試みであったりする場合がある。

これらの交代人格は、それぞれが完全に独立しているわけではなく、ある程度は意識を共有している場合もあれば、全く意識を共有しない場合もあります。交代人格が表に出ることを「スイッチング」と呼び、この際に、時間の喪失(健忘)や、自分が何をしていたのか分からないといった混乱が生じます。

2.4 脳科学的な知見

近年、脳科学の進展により、DID患者の脳活動における特徴が明らかになりつつあります。機能的MRI(fMRI)などを用いた研究では、交代人格がスイッチングする際に、特定の脳領域の活動パターンが変化することが報告されています。例えば、感情処理や記憶に関わる扁桃体や海馬、そして自己認識に関わる前頭前野などの活動に違いが見られることがあります。

また、DID患者は、健常者に比べて、トラウマ関連の記憶を処理する脳領域の機能異常や、情動制御の困難さを示すことが示唆されています。しかし、これらの研究はまだ途上であり、DIDの複雑な病態を完全に解明するにはさらなる研究が必要です。

第3章:フィクションの世界に描かれる多重人格:恐怖と好奇心の源泉

多重人格というテーマは、その特異性、謎めいた魅力、そして人間の心の深淵を覗き込ませる力から、古くから多くのフィクション作品の題材となってきました。これらの作品は、DIDに対する社会の認識を形成する上で大きな影響を与えてきましたが、同時に多くの誤解も生んできました。

3.1 文学作品における古典的描写:『ジキルとハイド』

ロバート・ルイス・スティーヴンソンが1886年に発表した小説『ジキル博士とハイド氏の奇妙な事件(The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde)』は、多重人格を扱った最も古典的かつ影響力のある作品の一つです。善良で高潔なジキル博士が、自ら調合した薬によって悪の化身であるハイド氏へと変身するという物語は、人間の内面に潜む善と悪の二面性を象徴的に描き出しました。

この作品は、単なる二重人格の物語にとどまらず、科学の倫理、人間の本質、そして社会的な抑圧といった普遍的なテーマを扱っています。ジキルとハイドの関係性は、DIDにおける主人格と交代人格の関係とは異なりますが、「もう一人の自分」という概念を社会に強く印象付け、後のフィクション作品に多大な影響を与えました。多くの人々が「ジキルとハイド」という言葉を聞いただけで、二面性を持つ人間を連想するほど、その影響力は絶大です。

3.2 映画における表現の多様性:初期作品から現代まで

映画は、視覚と聴覚に訴えかけることで、多重人格という抽象的な概念を具体的に表現するのに適したメディアです。初期の作品から現代に至るまで、様々なアプローチで多重人格が描かれてきました。

3.2.1 実際の症例に基づいた描写:『イブの3つの顔』

1957年に公開された映画『イブの3つの顔(The Three Faces of Eve)』は、実際のDID患者であるクリス・コースキーの症例を基に制作されました。この映画は、抑圧された女性が、性格の異なるイブ・ホワイト、イブ・ブラック、そして最終的に統合されたジェーンという3つの人格を持つようになる過程を描いています。

この作品は、DIDが単なる精神病ではなく、特定の原因によって引き起こされる苦痛への適応であることを、当時の社会に理解させる上で重要な役割を果たしました。また、精神科医が患者との対話を通じて、それぞれの交代人格と向き合い、その背景にあるトラウマを解き明かしていく治療プロセスが、比較的丁寧に描かれている点も特筆すべきです。しかし、当時の診断基準や治療法が未熟であったため、現代のDIDの理解とは異なる部分もありますが、DIDを真摯に描こうとした初期の試みとして評価されるべき作品です。

3.2.2 恐怖とサスペンスの象徴としての多重人格:『サイコ』

1960年に公開されたアルフレッド・ヒッチコック監督の傑作ホラー映画**『サイコ(Psycho)』**は、ノーマン・ベイツという青年が、亡き母親の人格に支配され、殺人を犯していく物語です。この作品におけるノーマン・ベイツの「多重人格」は、精神疾患がもたらす恐怖や狂気を象徴的に描き出しました。

『サイコ』は、観客に強い印象を与え、サイコパスや精神病質的な犯罪者のイメージと「多重人格」を結びつける一因となりました。しかし、これは現実のDID患者に対する深刻な誤解を生み出すことにもつながりました。DID患者の多くは暴力的ではなく、むしろ被害者である場合がほとんどです。この映画が、DIDの症状を誇張し、犯罪と結びつけることで、DID患者へのスティグマを助長した側面は否定できません。

3.2.3 現代における多様な表現と議論:『スプリット』

2016年に公開されたM・ナイト・シャマラン監督の映画『スプリット(Split)』は、23もの異なる人格を持つ主人公が、3人の女子高生を誘拐するという衝撃的な物語です。この映画は、DIDというテーマに再び大きな注目を集め、興行的にも成功を収めました。

しかし、『スプリット』の公開後、DID患者や精神医学の専門家から、その描写について多くの批判の声が上がりました。特に、DID患者が「超人的な能力」を持つかのように描かれた点や、犯罪者としてのDID患者が強調された点に対して、DIDに対する誤解や偏見を助長するとして懸念が表明されました。映画の中で描かれるDID患者の姿は、エンターテイメントとしては刺激的かもしれませんが、現実のDIDの病理や患者が直面する困難とは大きくかけ離れていることが指摘されました。

一方で、この映画がDIDという精神疾患への関心を高めたという側面も否定できません。多くの人々がDIDについて知り、調べようとするきっかけとなったことは事実です。重要なのは、フィクションはあくまでフィクションであり、現実のDIDとは区別して理解する必要があるということです。

3.3 フィクションがもたらす影響:誤解と啓発の間で

これらの映画作品は、多重人格という概念を世に広め、人々の好奇心を刺激する一方で、DIDに対する多くの誤解を生み出してきました。

フィクションがもたらす誤解の例:

- 暴力性と危険性: 映画では、交代人格が凶悪な犯罪を実行したり、人を傷つけたりする描写が多いですが、現実のDID患者が暴力的であるケースは稀であり、むしろ彼ら自身がトラウマの被害者であることがほとんどです。

- 超人的な能力: 『スプリット』のように、特定の人格が超人的な身体能力を持つかのように描かれることがありますが、これは現実にはありえません。

- 「主人格」と「悪の人格」: 映画では、善悪が明確に分かれた人格が描かれがちですが、現実の交代人格は、それぞれが複雑な感情や役割を持ち、善悪で単純に区別できるものではありません。

- 珍しい、あるいは作り物: かつては「珍しい病気」とされていましたが、診断基準の改善や理解の深化により、以前考えられていたよりも多くの人々がDIDと診断される可能性があることがわかっています。

しかし、これらのフィクション作品が、DIDという言葉や概念を一般に普及させ、精神疾患への関心を喚起した側面も無視できません。重要なのは、フィクションを入り口として、現実のDIDについて正しく理解し、偏見をなくすことです。

4:解離性同一性障害(DID)への理解と支援:偏見を乗り越えて

解離性同一性障害(DID)は、非常に複雑で深刻な精神疾患ですが、適切な理解と支援があれば、回復の道は開かれています。

4.1 誤解とスティグマの解消

DIDに対する社会的な誤解や偏見(スティグマ)は、患者が適切な治療にアクセスすることを妨げ、孤立を深める原因となります。これらの誤解を解消し、DID患者が安心して生活できる社会を築くためには、以下の点を理解することが重要です。

- DIDは精神疾患であり、単なる「奇妙な行動」ではない。

- 患者は自身の意思で「別人」になっているわけではなく、耐え難いトラウマに適応しようとした結果として発症したものです。

- DID患者は危険ではない。

- 映画で描かれるような暴力的な行動をとることは稀であり、むしろ自傷行為に走ったり、他人から利用されたりするリスクが高いと言えます。

- DIDは、患者の「怠け」や「作り話」ではない。

- 症状は本人にとって非常に現実的であり、大きな苦痛を伴います。

- DIDは決して「珍しい病気」ではない。

- 正確な診断基準や理解が広まるにつれて、かつて考えられていたよりも多くの人々がDIDに苦しんでいることが明らかになっています。

4.2 治療と回復の可能性

DIDの治療は、一般的に長期にわたる心理療法が中心となります。薬物療法は、解離症状そのものに直接効くものではなく、うつ病や不安障害などの併存症状の軽減のために用いられます。

主な治療アプローチ:

- トラウマ治療: DIDの根底にあるトラウマに対処することが重要です。安全な環境の中で、トラウマ記憶を処理し、それに伴う感情を消化していく作業を行います。EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)なども効果的な場合があります。

- 統合志向の治療: 分断された自己状態(交代人格)間のコミュニケーションを促進し、最終的にはそれらを統合して、より一貫した自己同一性を確立することを目指します。しかし、すべての患者が統合を望むわけではなく、あるいは統合が現実的でない場合もあります。むしろ、複数の人格を共存させながら生活や情緒を安定させていく方が適していることもあるでしょう。

- 共存志向の治療: 統合が困難な場合や望まない場合でも、それぞれの交代人格が互いに協調し、内部システム全体が調和して機能することを目指します。それぞれの交代人格の役割を尊重し、内部でのコミュニケーションを円滑にすることが目標となります。

- 認知行動療法や弁証法的行動療法: 感情の調整スキルや対人関係スキルを向上させることで、日常生活の困難に対処し、再トラウマ化のリスクを減らすことを目指します。

- 安全な環境の確立: 治療の初期段階で最も重要なのは、患者が安全であると感じられる環境を確立することです。これには、虐待的な環境からの離脱や、治療者との信頼関係の構築が含まれます。

治療は、段階的に進められます。まず、安全の確保と症状の安定化が図られ、次にトラウマ処理、そして最後に統合や共存の段階へと移行します。このプロセスは、患者一人ひとりの状況に合わせて柔軟に進められます。

4.3 周囲の理解とサポートの重要性

DID患者が回復の道を歩むためには、周囲の理解とサポートが不可欠です。家族や友人、そして社会全体がDIDについて正しく理解し、偏見を持たずに接することが、患者の孤立を防ぎ、治療への意欲を維持する上で大きな力となります。

- 症状を「作り物」と決めつけない: 患者の苦しみを軽視せず、真摯に受け止める姿勢が重要です。

- 無理に「別人格」を引き出そうとしない: 患者のペースを尊重し、安全を第一に考えるべきです。

- 患者の自己決定を尊重する: 治療方針や生活の選択において、患者自身の意思を尊重することが大切です。

- 精神科医やカウンセラーといった専門家へのアクセスを促す: 専門的な知識を持った医療機関に相談することが、最も適切な支援につながります。

- 忍耐と希望を持つ: DIDの治療は長期にわたる場合が多いですが、決して回復が不可能ではないことを理解し、希望を持ち続けることが重要です。

結論:心の深淵に光を当てる

「多重人格」という概念は、古くから人間の心の神秘性と複雑さを象徴してきました。文学や映画の世界で描かれる「もう一人の自分」は、時に私たちの好奇心を刺激し、時に恐怖を煽ってきました。しかし、その根底にある「解離性同一性障害(DID)」は、単なるフィクションの題材ではなく、深刻な心的外傷によって生じる、現実の苦しみと向き合う人々の姿なのです。

解離性同一性障害は、自己の統合が困難になるという、想像を絶する困難を伴う精神疾患です。しかし、適切な治療と周囲の理解、そして社会全体のサポートがあれば、彼らは回復し、より豊かな人生を送ることが可能です。このブログ記事を通じて、DIDへの理解が深まり、偏見のない、共生できる社会の実現に向けて、少しでも貢献できれば幸いです。心の深淵に光を当て、真の共感を育むことこそが、私たちに求められていることなのです。